晚期肝细胞癌治疗手段有限,疗效不佳,靶向治疗及免疫治疗的突破为患者带来了希望,近期发表在JAMA Oncology上的一篇综述“The Current Landscape ofImmune Checkpoint Blockade in Hepatocellular Carcinoma” 梳理了近年来晚期肝细胞癌免疫治疗的研究数据,同时介绍了生物标志物在其中的应用,并介绍了相关的免疫通路。

十多年来,索拉非尼一直是晚期肝癌(HCC)患者唯一的系统性治疗选择。不过,过去几年随着几种血管生成抑制剂和几种免疫抑制剂获得批准,免疫检查点抑制剂治疗(ICBs)飞速发展。

此外,最近贝伐珠单抗联合阿特珠单抗治疗取得了成功,标志着肝癌一线治疗的一个重要变化。这篇综述总结了HCC免疫治疗的数据和挑战,并讨论了生物标志物对于治疗预后的预测。还讨论了两种针对肿瘤治疗免疫抑制方面的策略:一个是已被证实的血管内皮生长因子通路,另一个是目前正在研究的转化生长因子-β通路。描述了其在ICBs在HCC中改变免疫抑制环境和增强疗效的作用原理及机制。

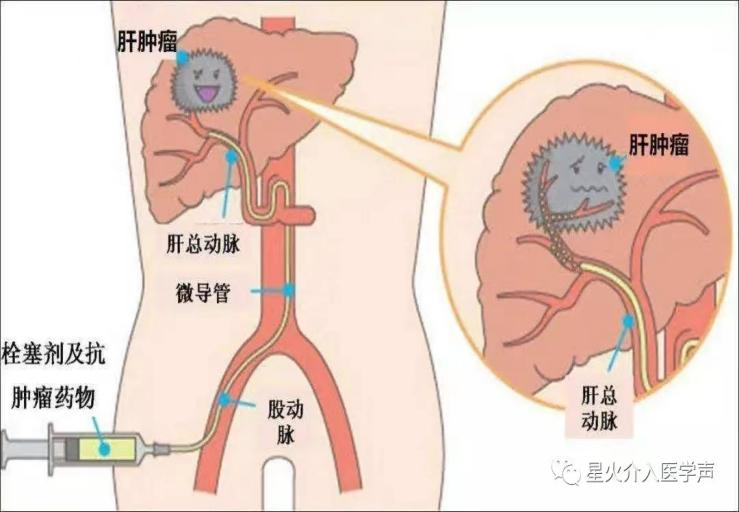

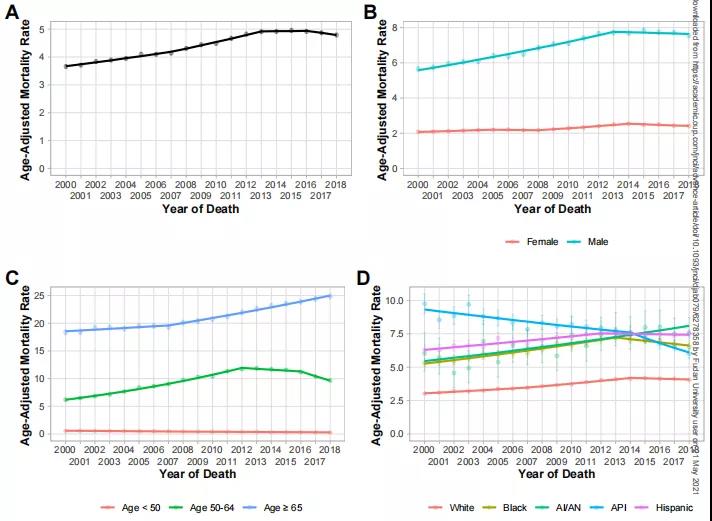

肝细胞癌是最常见的原发性肝癌,也是癌症相关死亡的主要原因之一。早期肝细胞癌可用手术或消融治疗,但到了晚期,可用的治疗方式如经动脉化疗栓塞、系统治疗仅仅能缓解。虽然索拉非尼是十多年来唯一的系统治疗选择,但该领域在过去的十年中发展迅速。另有四种药物在三期试验中获得成功并获批: 乐伐替尼( lenvatinib)、瑞戈非尼( regorafenib)、cabozantinib/ target=_blank class=infotextkey>卡博替尼( cabozantinib)和雷莫芦单抗(ramucirumab,VEGFR2单抗)。

此外,免疫检查点阻滞剂(ICBs)对抗程序性细胞死亡蛋白PD -1和细胞毒性T淋巴细胞抗原4已获批准用于肝癌二线治疗。在这一进展的推动下,目前有许多单独ICBs或联合其他系统或局部治疗的研究正在开展。

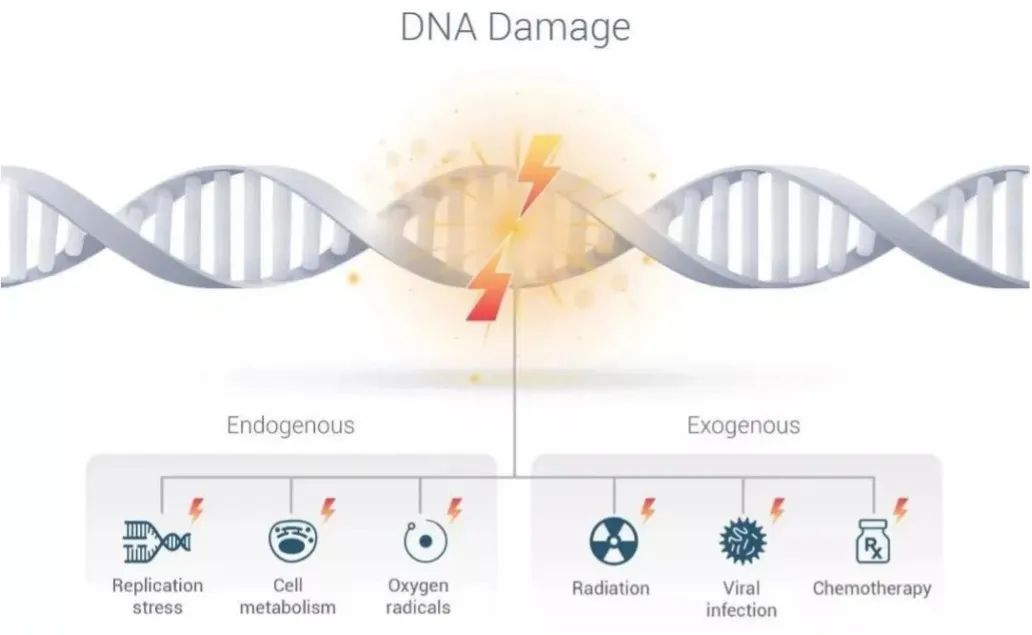

支持在肝脏中使用免疫疗法是有道理的。肝细胞癌具有免疫原性,但肿瘤细胞与肝细胞的免疫原性不一致,浸润的基质细胞和免疫细胞促进免疫抑制的肿瘤微环境(TME),包括上调表面的免疫检查点分子。此外,大多数HCC患者存在的耐受性肝环境,以及基础肝病引起的慢性炎症,进一步增强了免疫抑制,使癌细胞得以生长,逃避免疫监测和抵抗ICB治疗。

在这篇综述中,总结了近年来HCC中ICBs的临床资料,并对生物标志物对免疫治疗的反应或抵抗进行评估。还详细阐述了两种已知的有助于肿瘤免疫抑制的通路的作用:VEGF和转化生长因子(TGF)-β通路。总结了基本原理和初步结论,以及这些途径如何改变免疫抑制TME,提高ICBs治疗HCC的疗效。

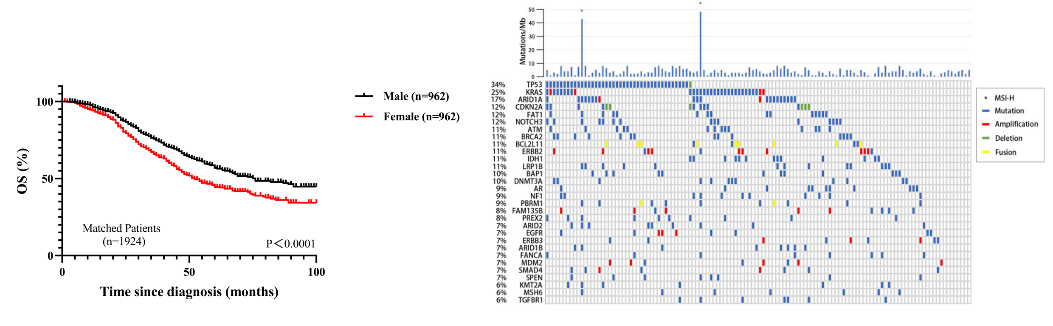

在晚期HCC中已经开展了1、2、3期临床试验,包括ICBs单独或与靶向治疗或其他治疗联合使用。ICB单独治疗反应率在15%到23%,而联合治疗可提高到30%。基于O药和K药 (两者都是抗程序性细胞死亡蛋白1 [PD-1]抗体)的2期临床试验,以及O药联合Ipilimumab(抗细胞毒性T淋巴细胞抗原-4抗体)治疗HCC的试验,美国食品和药物管理局有条件的批准这些免疫抑制剂药物进行HCC治疗。

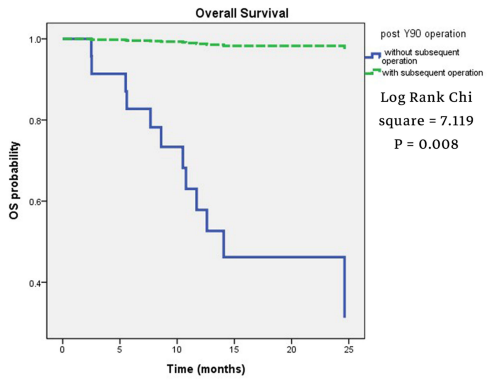

Check-Mate 040试验结果为未经索拉非尼治疗O药单药组/索拉非尼经治后O药单药组/O药+IPI组ORR分别为22.5%, 18.7%,33%;中位总生存率为29个月,15个月,23个月。KEYNOTE-224试验中索拉非尼经治后K药单药组ORR为17%,中位总生存率为13个月。

尽管1/2期研究结果为阳性,但随后的2项随机3期试验,O药和K药作为一线方案在晚期HCC治疗中均未能达到其主要终点。CheckMate 459研究对比O药和索拉非尼作为晚期HCC一线治疗的疗效和安全性,主要研究终点中位OS未能达到有效差异设定值(HR = 0.85;P = 0.9),但可以看出延长OS的趋势(16.4个月 vs 14.7个月),次要终点ORR两组分别为15%和7%,其中O药达到了4%的完全缓解。

另一项随机3期试验(KEYNOTE-240)在索拉非尼治疗过的HCC患者中对比K药与安慰剂,但也未能达到OS和PFS的预设终点,两组的OS分别为13.9个月和10.6个月(HR = 0.78;P = 0.2),PFS分别为3.0个月和2.8个月(HR = 0.78;P = 0.2)。两组次要终点ORR分别为18.3%和4.4%。另一项KEYNOTE-394研究对比K药和安慰剂用于索拉非尼经治的亚洲晚期HCC患者,目前正在进行中。

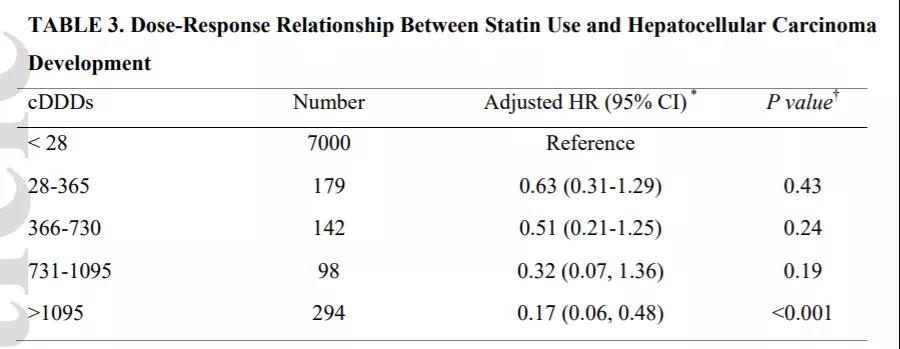

ICB单药治疗的失败表明联合其他药物可能是必要的,以提高ICB的疗效。在IMbrave150这一3期随机对照研究中,A药+贝伐珠单抗(VEGF单抗)联合对比索拉非尼一线治疗晚期HCC患者取得了令人欣喜的数据结果,二者的中位OS分别为(尚未达到 VS 13.2个月; HR = 0.58; P < 0.01),PFS分别为6.8个月和 4.3 个月(HR = 0.59;P < 0.01)。同时出现3-4及不良事件的概率也较低,有较大的安全性。这个数据是非常重要的。这也是FDA批准的第一个也是目前唯一一个用于肝细胞癌一线治疗的免疫疗法。

因此3期临床试验的失败,使用预测性生物标志物来选择患者是非常可取的。

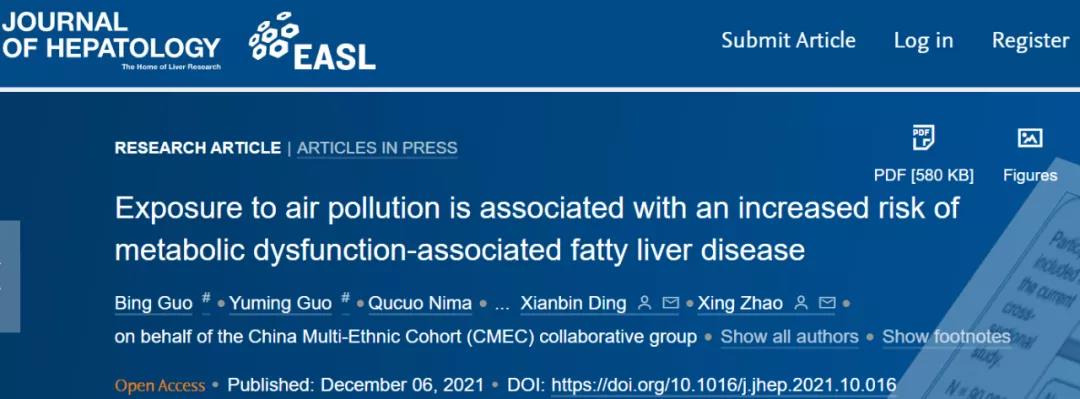

目前PD-L1表达,肿瘤突变负荷(TMB),以及其他一些特异性的基因突变情况是免疫治疗常用的疗效预测指标。但是这些ICB疗效预测指标在晚期HCC治疗中的应用没有高级别的证据支持,多项指标联合可能是未来主流方向之一。

多种免疫细胞和基质细胞直接或间接地作用于肿瘤微环境(TME)影响抗肿瘤的免疫力。CD4+和CD8+浸润性肿瘤效应T淋巴细胞被认为介导对ICBs的反应。但TME中的间质细胞和免疫细胞均可促进局部的免疫抑制状态,尤其是很多晚期HCC患者合并有慢性肝炎,慢性炎症可强化免疫抑制作用,进一步导致HCC患者对ICB耐药。

VEGF信号通路:HCC是一类血管增生非常活跃的恶性肿瘤,而VEGF是这一过程的关键调控因子,其在大多数癌症类型中上调,目前HCC的靶向治疗均有涉及VEGF信号通路。IMbrave150研究中ICB联合贝伐珠单抗取得阳性结果证实了HCC中的VEGF是有效治疗靶点。

基于此数据,乐伐替尼+K药,贝伐珠单抗+A药(A+T)的联合方案已经在美国FDA获批治疗治疗晚期HCC的突破性治疗方法。由于A+T方案一线治疗晚期HCC的 OS和PFS均优于索拉非尼,目前一项3期研究(IMbrave050)正在进行,其将此方案用于肝癌切除或消融后辅助治疗。乐伐替尼联合K药一线治疗晚期HCC的试验也正在进行中。随着越来越多的研究开展,抗血管+ICB联合治疗正在成为HCC治疗的新标准。

TGF-β信号通路:TGF通路在HCC早期是抑癌基因,但在晚期HCC中却能促进肿瘤转移,其介导肿瘤免疫逃逸的机制比较复杂。在HCC和肝癌中TGF-β信号经常上调,有助于免疫抑制的微环境,主要通过抑制效应T细胞功能来抑制免疫,其相关的试验仍处于早期阶段。

总之,免疫治疗为晚期HCC治疗提供了新的更多的选择,但目前仍没有明确的生物标志物可以准确识别出从免疫治疗获益的患者人群,需要进一步探索。

1. JAMA Oncol. October 22, 2020.DOI:10.1001/jamaoncol.2020.3381